とてもサステナブルな、

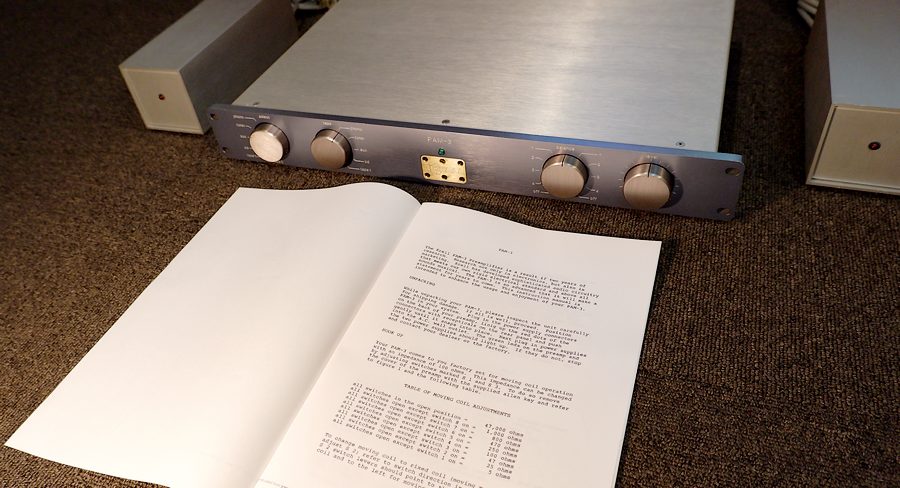

KRELL PAM3 プリアンプ。

・・・オーバーホール整備、リフレッシュ・チューニング?

KRELL PAM3|クレルPAM3

KRELL PAM3プリアンプ|30年以上経たヴィンテージ・ハイエンドプリアンプ。

インターネットが普及し始めて27,8年ほど、僕が就職した当時、

Netscape Navigatorの前身、MOSAICというブラウザでテキストと画像を見た時、

すごく驚き、電話回線で世界中のテキスト&画像にアクセスできる……

世界がシフトしていく予感を Appleクアドラとブラウン管モニターから感じたものです。

その頃にプライベートで鳴らしていたのがkRELL PAM2やPAM3プリアンプとKSA200、

ヒートシンクが飛び出したストーブのようなA級パワーアンプ。

スピーカーはMartin-Logan Quest 2z。

2021年、今もなおKRELL PAM3は元気に蘇っている・・・

しかも同格なら第一線を脅かすぐらいに。

Appleクアドラは骨董品を通り超えたモノで、当時の仕様では

間違いなくYoutubeは起動しないだろう。

Martin-Logan Quest

当時はインターネットで誰かのレビューやオーディオショップのWEBサイトはない時代。

情報の多くは雑誌だったりしたもんです。もしくはショップに集まる方々との交流とか。。

今はWEBサイトやSNSから情報らしきものを得る事が多いのかもしれません。

お客さんから紹介されて読むと….頓珍漢なものから

精緻なものまで珠玉混合で多種多様、おまけに魑魅魍魎。

自分に合う情報を客観的に得るのは難しいのかもしれません^^;;;

なので、大袈裟にレビューするのが嫌いなんですが、、、

今回のこのKRELL PAM3は、ちょっと、かなり、いいプリアンプに仕上がりましたよ~

サウンドの前ノリ感、余裕度、密度、楽しい感が良い!

このプリアンプ市場プライス+オーバーホール整備費より若干お得な価格にしてしまいましたが、

音は中古価格80万円程~(定価200万円ほど)のプリアンプと比較しても

いい勝負^^しそうなくらいの仕上がりです!

KRELL PAM-3 プリアンプ|クレルPAM3 オーバーホール整備

ヤレまくっているコンデンサを変更すると新生する!KRELL PAM3

まず、この時代のKRELLのプリアンプは電源スイッチがありません。

なので電源は入れっぱなしで使われる方が多いことでしょう。僕もそうでした。

下の写真を見て頂くとわかると思いますが、

劣化しないメタライズドフィルムコンデンサと電池のようなタイプ、

ブロック型コンデンサが使われています。

KRELL PAM3 プリアンプ|クレル中古プリアンプ、オーバーホール整備済

製造から30年程経たKRELL PAM3の場合、セパレート化されている、

電源ユニットのブロックコンデンサと

本体のアルミ電解コンデンサの多くは容量が不足しています。

原因は電解液の蒸発で、その要因はいろいろありますが一番は”発熱”だと思います。

発熱の要因は周囲の発熱源や自己発熱、放熱容量不足などがあります。

写真右上の丸いブロック状のコンデンサは必要な電気を貯めて、必要な時に送る、を繰り返します。

ところが20年以上も鳴らしていると電解液が蒸発して、静電容量が抜けていって

回路に必要な電気を充分に貯められなくなります。

一般的には使用状況にもよりますが10年以上経つと電解液の蒸発がはじまると言われています。

容量が少なくったコンデンサは絶縁抵抗が落ちています。

KRELL PAM3 プリアンプ|クレル中古プリアンプ、オーバーホール整備済

さらに音楽信号が通るカップリングコンデンサの容量が減って、

絶縁抵抗が落ちると、後段動作にも影響が及ぼします。。

そうすると眠い音、ダイナミズムが出ない、音像がボケる、高低音がフェードしている。。。

などネガティブな要素が多数起こります。

ただし、ずっと使っているアンプだとその劣化はわかりませんが、必ず起こります。

場合によっては液漏れし、それが基板に浸透しパターンを破壊する場合があります。

KRELL PAM3 Preamp

新生、KRELL PAM3 のサウンドプレジャー!

ともかく、このKRELL PAM3は、前述のややこしい事をクリアし、

これから10年以上は頑張れる可能性があるプリアンプと生まれ変わりました。

表面実装パーツもなく、英 Penny & Giles|ペニー&ジャイルズなどの良いボリュウーム、

余裕ある高品質なパーツが整然とゆったりレイアウト。

今後ナニかあってもほぼほぼ整備ができるプリアンプのコンストラクションです。

サウンドは音楽が楽しく鳴る!これに尽きるような気がします。

OLD KRELLの特徴が前面に出ている感じ。

前後の立体感がかなり大胆についてくれます。

このPAM3は、PAM2時代の瑞々しさも兼ね備え、しかもLowの表現は深い。

入力した信号をプリアンプがしっかりドライブする様な感じ。

デジタルソースも意識した時代の回路。

試聴盤3枚

特にJAZZ、10年前から注目していたチェコスロバキアのギタリスト、

David Dorůžka (ダヴィッド・ドルーシュカ)トリオに参加の、ケンドリック・スコットの

シンバルの種類の描きわけと重高音感からのドライブがかなりいいのです。

真鍮が丸まって出来たシンバル特有のジュワ~~ンという響きまで。。。

ベースのビオカルティのユニゾンも良く分かります。

・・・オーバーホール前のPAM3にはここまでの再現は全くできなかった、と言っていいです。

ホーリー・コール盤のLOWの充実と主人公へのスポットライトの充て方。

ボイスの密度は相当なもので、メモに『グッと前に』『でもエッジ柔軟』と。

『セパレーション!』の良さもあります。

・・・ただ、ちょっと積極的かな?アグレッシブかな?と思う面もあります。

それはアバド指揮ベルリンフィルのラフマニノフ3番。ちょっと明るい・・・かな

暗さが出ない感ありかな….

ピアノやオケのコントラスト、サウンドステージの広さ、デプスは充分!

味付けみたいな部分がイタリア系アメリカ人、

若きDan D’Agostinoのセンスでもあったのかもしれません。

僕が鳴らしていた当時のOLD KRELLのサウンドの範疇かと思います。

総じて力があるプリアンプになったと思います。

ボーカル曲やJAZZなどはミキシング~マスタリング段階のエンジニアの意図が

よくわかるプリアンプになったと思います。

ヨーロッパのオーケストラや古楽器などをホーン型で聴かせるには

ケーブル含めたシステム全体のセッティングを煮詰める必要があるかなと感じました。

KRELL PAM3 プリアンプ|内部DIP SW説明書

当時のオリジナル部品があってもまともなモノはほとんどありません。

30年前の電池の電解液はどうなっているでしょう?同じです。

今では入手できない部品が出てくるのですが、、

消耗部品の劣化や容量不足のサウンドのままでは、まったく聴けないので、

回路通り、Dan D’Agostinoのディレクション通りの容量に戻してあげる。。

当時のコンデンサがないので変更による音質変化以上に劣化容量不足したパーツは論外です。

てか、危ないし壊す可能性もありです。

例えばCornell Dubilier製に変わるものとしてSPRAGUEやVishay/Roederstein、

PHILIPSなども奥の手で嫌いじゃないです^^

・・・他にも個々の製品に合わせたチョイスができます。

取り付け方や”混ぜ方”などやり方があります^^

・・・総じてクレルのプリアンプは基板を見るとわかりますが、

消耗部品を交換しないと本領発揮しません。

こうした状況はKRELLだけではありません。

Porsche 993RS

Porsche 993 RSのビルシュタイン製のショックアブソーバーが抜けても

リアはオーバーホールできますが

フロントは交換の必要がある、もしくはケースのみ使って新たに組み上げるしかありません。

もしくはクァンタム製などに変更するか・・・悩むところでしょう。

日々劣化する状況はヴィンテージハイエンド・オーディオとなんら変わりません。

・・・でも、劣化が感じられない場合は、オーディオもクルマもそのままでいいのかも。

サーキットを走ったり、移動だけじゃないドライブを楽しんだり、

楽器が演奏できたり、耳が鋭い人、新品時と劣化の差が分かる場合は、

不幸と言えるかもしれません。

クリアすっればその分、図抜けて良い状態で楽しめるわけです^^

中古ミドルレンジ・プリアンプ

ちなみに、今回、USED価格でミドルレンジのプリアンプを聴き比べましたが、

KRELL PAM3とこれから販売予定のPASS Labs X1とでは…………………

私的には圧倒的にKRELL PAM3 が良かったです。

作り手がどうこうや製造年代云々ではなく、たぶん部品の質がそのまま音の内面にまで出ています。

PASS Labs X1 の定価や中身は見てませんが、かなり差があるんだろうと思う差です。

KRELL PAM3 Preamp

MOSAICから今はスマホ。ブラウザやデバイスは進化を遂げ

以前のような大きなデスクトップパソコンは生活には必要がない時代。

進化という意味ではKRELL PAM3はまったくしていないのだけど、

とてもサステナブルなプリアンプ、趣味と言えるでしょう^^

私的にとても青春のサウンドが蘇ったKRELl PAM3・・・・

なんとなく聴いていて心が若くなった気がします!

これが一番でしょうか^^

Mark Levinsonやcello製品は買取・下取から

オーバーホール整備などを行っていますのでお気軽に

お問い合わせください。

ご試聴日時:水・木・金・土 13~19時

電話|東京 03-5809-3401 , 甲府ANNEX 070-5081-8877

メールでお問合わせ audiodripper@gmail.com

Visit is a reservation system

ご試聴は1組様だけでじっくりお聴きできますので事前にご予約ください。

ご購入時は「ご購入・保証について」ページをご一読ください⇒

Mark Levinsonやcello、LINN、NAGRAの買取ページ⇒

Audio Dripper (株)アイコステック 会社概要⇒